L'Ihagee Exa 1a

- latelierdejp

- 21 janv. 2025

- 8 min de lecture

Dernière mise à jour : 8 mars 2025

Préambule.

Pour mémoire, Ihagee est la transcription phonétique allemande de I.H.G., initiales de Industrie und Handels-Gesellschaft GmbH (Société industrielle et commerciale). A l’origine, le nom complet de la société était Ihagee Kamerawerk, puis devint Ihagee Kamerawerk Steenbergen & Co, ensuite Ihagee Kamerawerk A.G.et, enfin, après 1959, V.E.B. Ihagee Kamerawerk et Ihagee Kamerawerk A.G. respectivement pour les productions à l’Est et celles de l’Ouest.

L’entreprise a vu le jour en 1912, à l’initiative d’un ressortissant néerlandais, Johan Steenbergen. Ils ont commencé par produire des appareils pliant avec films ou plaques.

En 1933, Ihagee présente l’Exakta A, les prémices du reflex mono objectif, qui utilisait un film 127 pour donner des images de 3×6,5cm. Cet appareil, révolutionnaire, ne convainc par beaucoup et pourtant, il sera le point de départ des Exakta, qui eux deviendront célèbres.

Ihagee fut aussi le tout premier producteur au monde à proposer, en 1936, un vrai reflex direct, le Kine Exakta, qui s’inscrivait au cœur d’un système, c’est-à-dire pour lequel était conçu des accessoires spécifiques répondant aux besoins des photographes professionnels : des objectifs, des flashs, etc. D’autres, plus tard, s’inspireront de cette idée géniale.

La guerre interrompt la production et en 1945, les installations de production d’Ihagee se retrouvent dans la zone d’occupation soviétique et leur usine détruite par les bombardements alliés.

Pourtant, l’usine de Dresde, située en Allemagne de l’Est donc, a recommencé à produire des appareils photo dès la sortie de la guerre. Pendant un certain temps, Ihagee a occupé une place particulière en Allemagne de l’Est : alors que les entreprises autrefois allemandes de fabrication d’appareils photo étaient nationalisées au sein de la VEB (=société détenue par le peuple) Zeiss Ikon/Pentacon par les Soviétiques, Ihagee jouissait d’une certaine autonomie parce qu’elle appartenait à un ressortissant des Pays-Bas et que les responsables est-allemands voulaient éviter de nuire aux relations internationales.

Après la guerre, Exakta a continué à fabriquer des caméras Kine Exakta.

Pendant ce temps, les propriétaires de la marque ont essayé, en vain, de récupérer leurs droits de propriétés. Ils se sont résolus à recréer un Exakta du côté Ouest mais leur appareil n’avait pas la réputation de sérieux et solidité du premier du nom, toujours fabriqué de l’autre côté de ce qui deviendra un mur de la honte.

Je vous ai déjà présenté quelques appareils de la firme Ihagee, par exemple l’Exa II, l’Exa Type 6 ou l’Exata Varex IIa.

Ces appareils ont un point commun : leur originalité. Tant par leur forme trapézoïdale caractéristique, que par certaines commandes, comme le bouton de déclenchement à gauche et souvent débiteur de l’objectif, des Carl Zeiss Jena.

Mais voyons de plus près cet Exa 1a

Présentation du Exa 1a.

L’Exakta était une magnifique machine à photographier, complexe, solide, qui s’inscrivait dans un système complet. Mais le boitier était couteux.

Au sortir de la guerre, les moyens étaient plus limités et ceux qui n’étaient pas professionnels cherchaient avant tout un appareil robuste et fiable. A l’époque, c’était souvent l’appareil d’une vie, concept ô combien révolu !

Si le marketing de l’époque n’avait pas encore inventé le terme d’entrée de gamme, nous pouvons aujourd’hui l’utiliser pour qualifier comme tel cet Exa.

Le premier modèle de l’Exa sera présenté en 1950 à la Foire de Printemps de Leipzig. Et, tenez-vous bien, il sera produit pendant … 37 ans. Plus de 1,4 million d’appareils seront vendus, toutes versions confondues. Car sur une si longue carrière, il y en eu (au grand dam sans doute – ou pour leur plus grand plaisir ? – des collectionneurs) des versions.

N’étant pas collectionneur, je vais essayer de résumer la chose au plus simple en écrivant qu’il y aura trois séries principales de l’Exa : l’original (1951 – 1962), puis son successeur, l’Exa 1 (1962 – 1987), et une série distincte voire concurrente, l’Exa II/Exa 500 (1960 – 1969). Ceux-là ont un viseur style réflex et non interchangeable (voir mes articles précédant sur ces derniers).

Comment s’y retrouver ? Facile, regardez la plaque signalétique : sur un Exa original il est seulement noté Exa, alors que sur les autres modèles, il y a un suffixe pour indiquer le modèle concerné (ex. Exa 1a, 1b).

Quoique, je vous avoue que pour mon exemplaire, j’ai pas mal dû chercher pour trouver le modèle exact car la plaquette s’était décollée. C’est en regardant les cadrans, l’emplacement de certaines commandes et le fait qu’il y ait un levier d’armement qui m’a permis de trouver qu’il s’agissait d’un Exa 1a.

J’ai, assez maladroitement, refait une plaquette avec le nom et le modèle (on pourra la décoller si besoin).

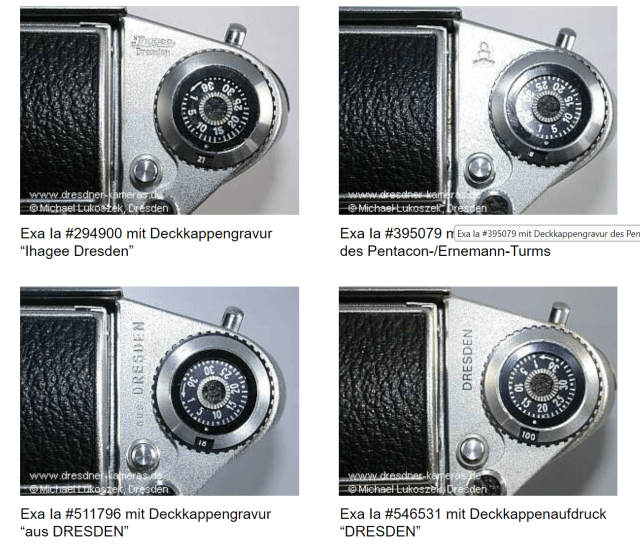

Pour connaître la date de fabrication, c’est un peu plus compliqué car il faut regarder sur le capot, près du levier d’armement, ce qui y est gravé : Ihagee Dresden, aus Dresden (comme sur le mien, ce qui donne 1964), la tour Pentacon, Dresde, voire aucune gravure.

Puis, à l’arrière de l’appareil photo il y a une inscription MADE IN GDR dans le similicuir ainsi que 1 dans un triangle. Ce 1 est un signe de qualité indiquant que le produit fini est de première qualité.

Tous ces appareils sont entièrement manuels, sans cellule et presque tous ont la monture à baïonnette Exakta, sauf les Exa 1b et 1c qui ont des montures à vis M42. Par contre, ils ont tous un déclencheur à gauche. Le bouton sur le capot n’est pas un déclencheur mais la commande pour débrayer le film pour le rembobinage.

Je vous invite à relire l’article sur l’Exa type 6 car son obturateur à guillotine vaut le détour. Il équipera aussi les premiers Exa 1. Retenons simplement que la conception de ce type d’obturateur limite la vitesse maximale au 1/150s et qu’on ne peut y installer un miroir à retour instantané.

Ces premiers appareils ont une espèce de changement de vitesse sur le côté gauche, qui sera remplacé ensuite par un cadran plus habituel, toujours placé à gauche.

Au milieu du capot, la pièce maitresse, le viseur, que l’on peut ôter pour en poser un autre. Celui qui équipe mon exemplaire est comme les viseurs des TLR, à tunnel : il se déplie vers l’avant et est équipé, ici aussi, d’une petite loupe. On peut le remplacer par un viseur à pentaprisme (moins amusant).

Ensuite, c’est à l’aide d’un gros bouton que l’on fait avancer le film ou qu’on le rebobine. Il faut attendre l’Exa 1a pour le voir disposer d’un levier d’armement et encore le 1b pour voir une manivelle de rembobinage.

Pour le reste, l’appareil est effectivement très facile à utiliser : vous armez avec le levier et déclenchez avec celui près de l’objectif, encore une fois, placé à gauche.

Le déclenchement avec le levier sur l’objectif ferme le diaphragme à iris juste avant le déclenchement de l’obturateur. En fait d’obturateur, ce n’est ni un à feuilles dans l’objectif ni à plan focal devant le film, mais c’est le miroir qui fait cet office. De fait, quand vous armez, vous descendez le miroir, ce qui vous permet de voir la scène à photographier, et lorsque vous avez déclenché, celui-ci se remet en position haute et cache la vue. Simple, efficace, mais qui limite la vitesse de travail et vous empêche de voir la scène tout le temps.

A l’arrière, près du viseur, un discret levier permet de bloquer le déclenchement, pour le transport.

Le cadran de gauche est celui des vitesses, limitées : B, 1/30, 1/60, 1/125 et 1/175, avec deux indications pour le flash. Soit c’est un flash à ampoules et il faut placer le repère rouge sur ampoule au 1/30s, soit c’est un flash électronique et dans ce cas, il faut placer le repère rouge sur éclair au 1/60s. La combustion de l’ampoule demande plus de temps pour atteindre sa pleine capacité.

Le cadran de l’autre côté, sur le levier d’armement, porte une couronne pour se souvenir de la sensibilité du film, de 12 à 800Asa, plus trois positions C – C en rouge – MC en rouge – MC. Celles-ci permettent de se souvenir si on a mis du film dia, couleur ou N/B dans l’appareil. Pour rappel, l’appareil n’a pas de cellule, c’est donc juste en pense-bête.

Remarquez, au centre, une couronne striée : elle permet de régler le compteur de vue, qui ne se remet pas à zéro automatiquement et qui décompte les vues.

Les objectifs sont souvent des Carl Zeiss Jena de 50mm f2,8 à formule Tessar, mais tous les objectifs prévus pour les Exakta se montent aussi sur le boitier, qui partage la même baïonnette que son illustre grand frère. On trouve aussi, sur les modèles plus tardifs, des objectifs Meyer Domiplan à corps en plastique 50mm f2,8.

Parlons un peu de cette fameuse baïonnette, une des premières du genre d’ailleurs, les objectifs anciens étaient surtout visés (M39 ou M42 et autres formats propriétaires d’avant les normalisations). En fait on pourrait dire qu’elle est double, au sens ou il y en a une à l’intérieur de la platine d’objectif, avec des saillies dans lesquelles vient se fixer l’objectif, et une seconde à l’extérieur, qui est ce petit crochet monté sur ressort et qui vient se clipser sur une petite goupille fixée à l’objectif.

Vous présentez celui-ci devant la platine et vous tournez un demi tour à droite, il se fixe sur la platine et le loquet assure le blocage. Simple et efficace.

En dessous de l’appareil, autour du filetage pour la fixation d’un trépied, vous voyez un cercle strié : c’est le loquet de fermeture du dos, qui s’enlève complètement pour le chargement du film.

Une fois le dos ôté, la chambre se présente devant vous, avec à sa droite, une bobine propriétaire ‘(vérifier qu’elle est bien là lors d’un achat), amovible pour charger plus simplement le film (quoique … moi j’aime bien quand la bobine ne bouge pas).

Vous aurez remarqué qu’il n’y a pas de griffe pour un flash, qui sera porté par un support auxiliaire. Pour le flash à ampoule, et certains anciens flashs électroniques, il y a une prise PC sur la face avant.

Que penser de cet appareil ?

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne ressemble à aucun autre, tant par sa forme, spécifique, que par sa conception, assez unique. Mais il ne laisse pas indifférent, surtout quand vous l’utilisez avec son tunnel de visée.

Soyons toutefois de bon compte, avec ce type de viseur, vous travaillerez plus le cadrage que la précision, à moins d’utiliser la petite loupe incluse dans le viseur, mais dans ce cas vous devrez porter l’appareil à hauteur des yeux, ce qui annule le côté discret de ce genre de prise de vue.

Vous travaillerez alors en zone focus, ce que l’objectif permet de faire sans soucis avec son échelle de profondeur de champ bien lisible.

Vous pourriez vous effrayer de sa vitesse limitée. C’est un fait, quand aujourd’hui on nous parle d’appareils capables du 120.000/s, un boitier qui propose du 1/175s fait figure de bien brave dinosaure. Et pourtant, si vous parcourrez les références et la seconde vidéo, vous découvrirez des clichés étonnants de clarté et de précision, même avec des films modernes.

Reste que c’est un appareil attachant, tant par ses défauts que ses qualités et son petit quelque chose de différent …

Ce n’est pas à proprement parler un appareil rare même s’il n’est pas commun. En très bon état comme celui-ci, avec son beau sac tout prêt intact, il vaut dans les 60€.

De quoi vous permettre d’investir dans quelques bobines de films.

Ah, rappelez-vous que la visée avec cet appareil est comme celle des TLR, inversée par rapport au sujet. Personnellement, c’est la raison pour laquelle je ne le garderai pas car je n’arrive toujours pas à remettre les images dans le bon sens.

Vidéos d’illustration

Des références.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ihagee, en français ; https://camerapedia.fandom.com/wiki/Ihagee, http://www.ihagee.org/ (l’incontournable), https://oldcamera.blog/2012/10/19/ihagee-exa-1a/, https://www.lomography.com/magazine/9089-ihagee-exa-1a-a-magic-ddr-camera, https://johns-old-cameras.blogspot.com/2012/10/ihagee-exa-1a.html, https://casualphotophile.com/2022/07/13/ihagee-exa-camera-review/, https://www.wrotniak.net/photo/exakta/exa-serial.html en anglais ; https://maniacphotos.com/exa-1a-eine-kamera-fuer-die-horizontale/, https://www.dresdner-kameras.de/ihagee_exakta/exa/exa.html, en allemand

Commentaires